Bignasco si trova tra i fiumi Lavizzara e Bavona che alla loro confluenza prendono il nome di fiume Maggia. In passato l'unico modo per attraversare i due fiumi avveniva tramite due ponti a schiena d’asino.

Fonte: Biblioteca nazionale svizzera (BN), Berna, R. Zinggeler

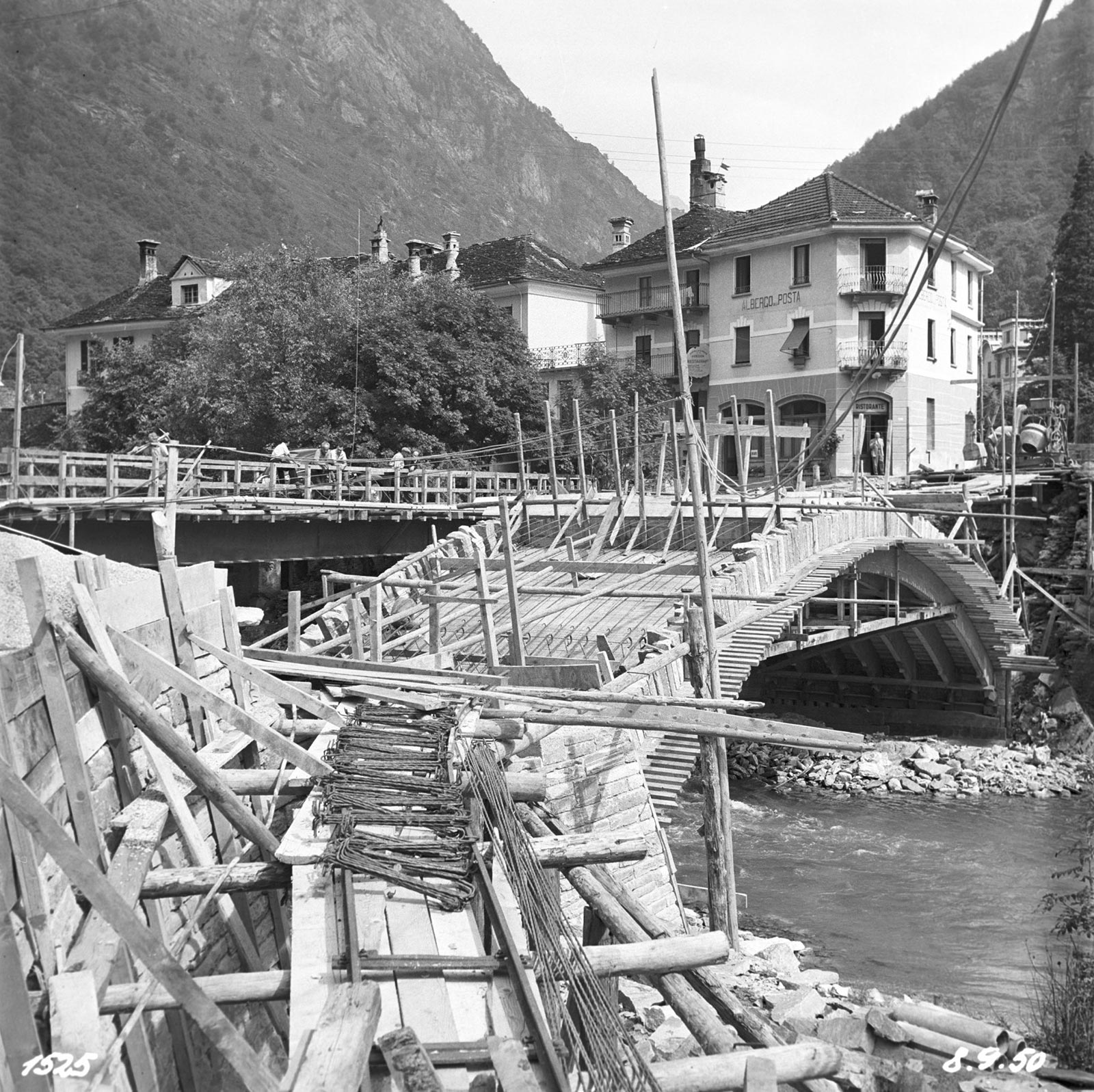

Il ponte sulla Bavona ha subito una significativa ristrutturazione nel 1950, quando è stato sostituito con un ponte in sasso progettato in previsione del passaggio di automezzi necessari per i lavori idroelettrici previsti in Alta Vallemaggia.

Foto: Ofima – da Lo sfruttamento idroelettrico della Maggia, pag. 77

Per contro, il ponte di San Rocco ha mantenuto la sua forma caratteristica. Il ponte “nuovo”, quello su cui ci troviamo, è stato costruito nel 1970 e da allora permette di raggiungere con i mezzi a motore anche il vecchio nucleo di Bignasco.

La confluenza dei fiumi Lavizzara e Bavona

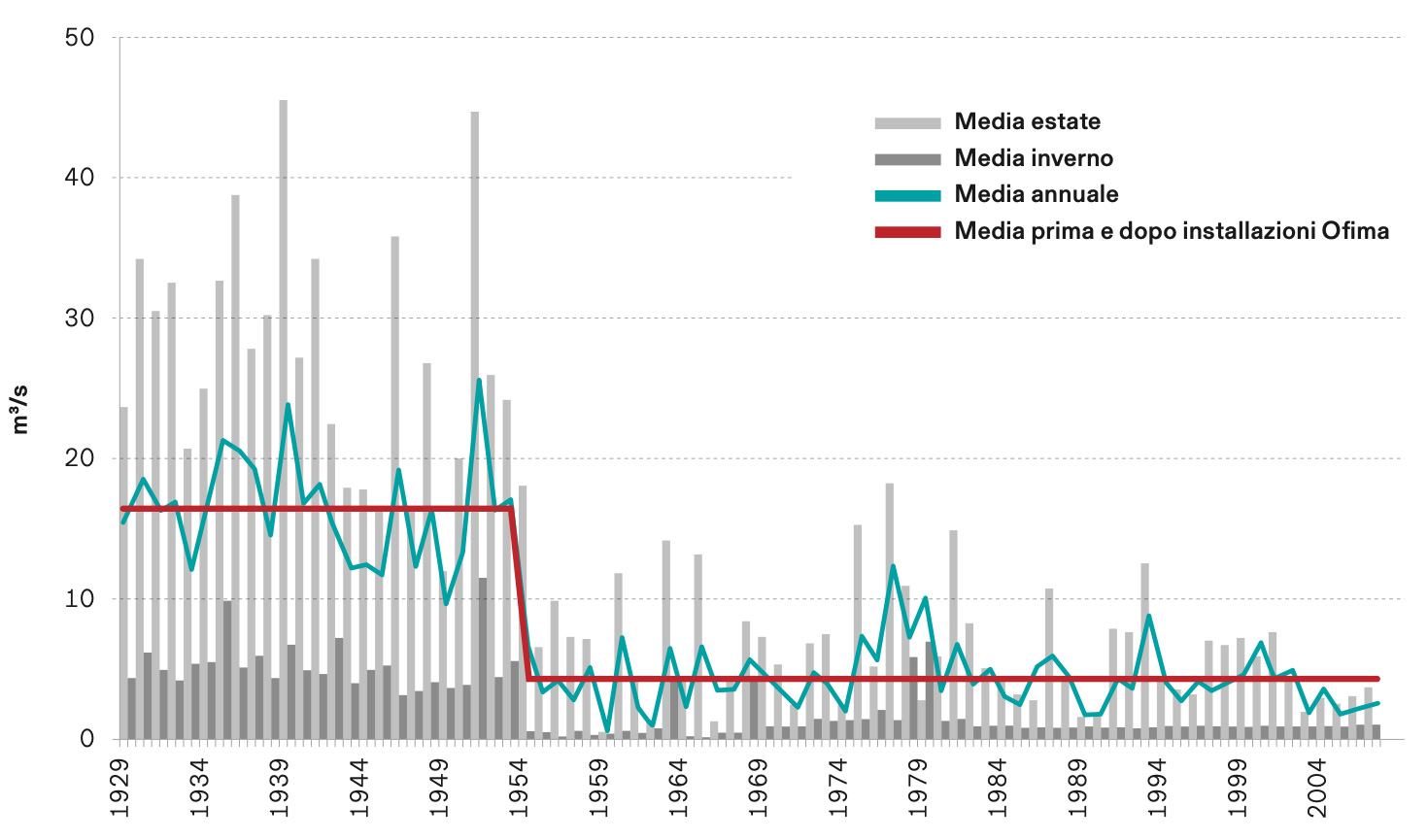

Come in un gigantesco imbuto, la confluenza dei due fiumi sancisce il punto da cui passano tutte le acque provenienti dai bacini imbriferi della Val Bavona e della Valle Lavizzara. In questo punto scorrono mediamente 4 metri cubi d’acqua ogni secondo.

Archivio di Stato del cantone Ticino, Ernesto e Max Büchi, Bignasco 1895-1903

La portata media del fiume, che in passato si attestava attorno ai 16 mc/s, è diminuita notevolmente a partire dagli anni 1950, quando sono entrati in funzione i primi impianti OFIMA per la produzione idroelettrica.

Portate confluenza Maggia-Bavona. Fonte: ufficio Natura e Paesaggio.

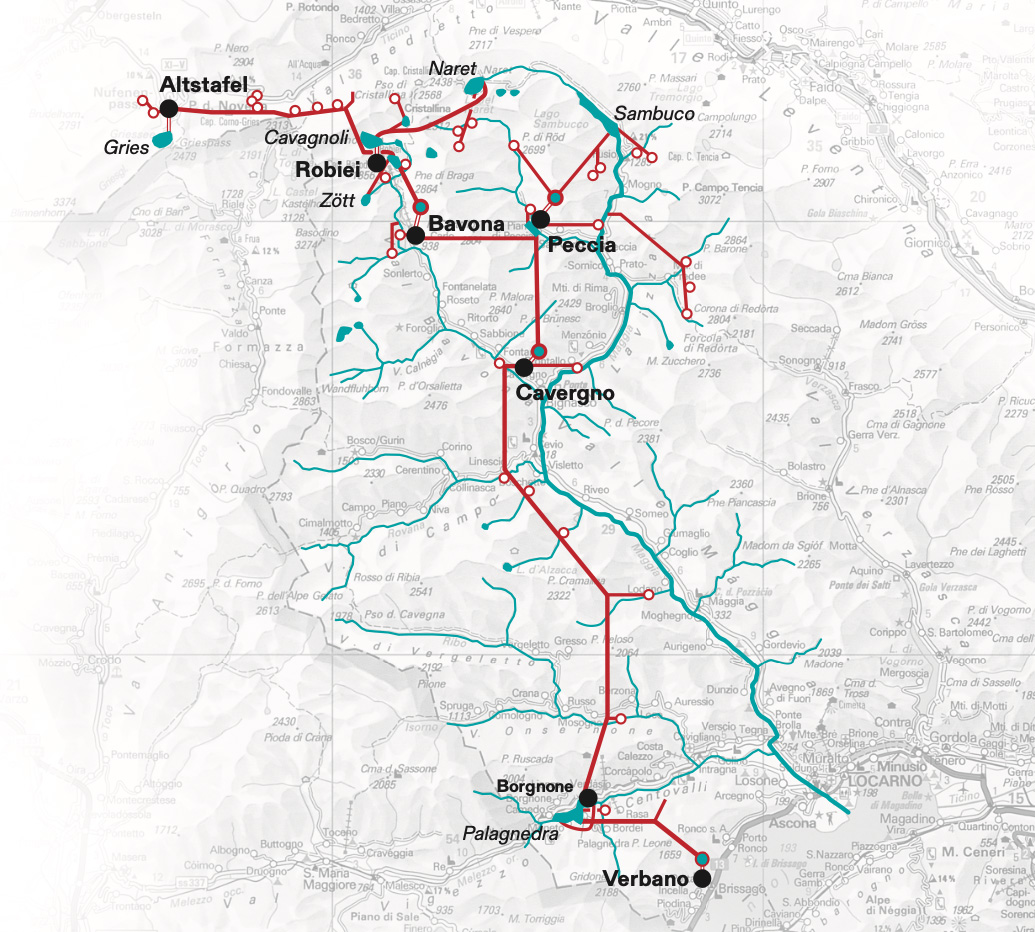

Oltre a raccogliere le acque nelle dighe, le captazioni presenti deviano una parte delle acque valmaggesi in lunghe gallerie che attraversano le montagne per poi riversarle direttamente nel Lago Maggiore (Verbano) presso Brissago.

Schema tratto da Lo sfruttamento idroelettrico della Maggia, pag. 125

Un fiume estremamente torrentizio

La particolarità della Maggia riguarda soprattutto le piene che caratterizzano un regime idrico estremamente torrentizio. Dalle portate minime storiche registrate a Bignasco, inferiori a 1 mc/s, nei casi più estremi la sua portata può raggiungere e superare in poche ore i 700 mc/s.

Il fiume Maggia a Bignasco domenica 30 giugno 2024 ore 6.07

Nella notte devastante del 29-30 giugno 2024 si stima che la stazione idrografica presente a Bignasco abbia raggiunto e probabilmente superato il valore più alto mai registrato dal 1982 di 1000 mc/s.

Quella notte, durante il picco delle precipitazioni, si stima che, fortunatamente, il bacino artificiale del Sambuco abbia ritenuto fino a 200 mc/s.

Le golene

Attraverso le piene, il fiume ha la capacità di asportare tutto il materiale eroso, trascinandolo in sospensione tra le acque o facendolo rotolare sul fondo.

Dal punto in cui ci troviamo, verso sud, l’alveo si allarga notevolmente dando spazio a una zona golenale tra le più importanti in Europa. La velocità del fiume rallenta, la sua energia diminuisce e di conseguenza gran parte del materiale trasportato dal fiume si può depositare lungo il greto.

L'ecosistema golenale è un ambiente ricco di biodiversità, che offre rifugio a molte specie di flora e fauna uniche.

Foto di Mirko Zanini

Foto di Mirko Zanini

Foto di Mirko Zanini

Le pietre

Osservando attentamente i ciottoli e i blocchi accanto all’alveo si possono scoprire pietre particolari che riflettono la geologia complessa dell’intero bacino imbrifero.

Frequenti e anche molto diversi tra loro sono gli gneiss con la tipica striatura grigio-biancastra (i piani di scistosità). In misura minore si trovano i cosiddetti “sassi bianchi” costituiti prevalentemente di quarzo.

Più raramente è possibile imbattersi in pietre verdi relative ad affioramenti molto localizzati di peridotite o ciottoli biancastri del celebre marmo di Peccia.

Foto di Luca Pagano